"إن التبادل الثقافي ليس علاقة أحادية الجانب، ويجب ألا يكون كذلك.. إنه شرط أساسي لكي يفهم بعضنا البعض فهماًَ أفضل ولكي نتعلم من بعضنا البعض في عالم يتقارب أكثر فأكثر".

كان هذا نصاً مقتطفاً من كلمة المستشار الألماني شرودر في افتتاح معرض الكتاب في فرانكفورت 2004، فهل العلاقة بين الثقافتين الغربية والعربية تسير وفقاً لما أراد لها السيد شرودر؟!

الترجمة فعل حضاري

على مر التاريخ؛ لم يكن ثمة تبادل. إنما هو مدٌّ من جانب واحد؛ تسيل فيه المعرفة وتهب رياحها من الجانب الأغنى والأعلى حضارياً إلى الجانب الأفقر والأضعف المتعطش إليها.

فقد سبق للثقافة العربية – التي انطلقت على وقع صيحة ]اقرأ[ عندما دوّت في غار حراء وترددت أصداؤها في جنبات مكة – أن قامت بدور المتلقي وراحت تجوب الآفاق بحثاً عن المعرفة، تجلب كتبها من كل صوب، وأقامت لها بيت الحكمة لتعكف على ترجمتها من كل لغة، ثم لتضعها في أيدي الباحثين لتحليلها وصهرها ثم لإعادة تركيبها وإنتاجها طبقاً لمعاييرها ومناهجها. وقد وقعَت في الغرب على صيد ثمين من كتب الفلسفة اليونانية وعلومها، فلم تتردد في أن تنهل منها.

ومن طريف ما وقع للمأمون العباسي في القرن التاسع الميلادي، عندما فتح جزيرة قبرص، وكان يعلم أنها ذاخرة بالكتب التي حرّمت الكنيسة تداولها، وجمعتها في مستودع أحكمت إقفاله، خشية أن تفوح منها روائح الكفر والضلال، فطلب من الملك أن يرسلها إليه، فكان الملك وأساقفته سعداء بتلبية طلبه، ورأوا فيه ربحاً مزدوجاً يخلصهم من عبء تخزينها ويرمون بضلالاتها الفاتحين، وكان المأمون أكثر سعادة؛ فما إن وصلته أحمال الكتب حتى دفع بها إلى مترجميه في بيت الحكمة، ويروي الحنين بن إسحاق أن المأمون كان يعطي المترجمين وزن الكتاب المترجم ذهباً، وأنهم لذلك كانوا يختارون لكتبهم ورقاً سميكاً، ويكتبونها بالخط الكوفي بقلم غليظ،ويباعدون بين أسطرها ليزيدوا في وزنها ويستزيدوا من الذهب، وأن المأمون كان يعرف ذلك منهم ويغض الطرف تشجيعاً لهم.

ثم لم تلبث- بعد أن اعتلت صهوة الحضارة وأمسكت بزمامها- أن تحولت إلى دور المرسل:

وعلى الرغم من قول السيد بيتر ريبكن أنه: " كانت هنالك في الماضي عصور يتسم فيها التلاقي بين آداب أوربة والعالم العربي بالتقدير والاحترام المتبادل؛ فالأندلس، وطليطلة، وابن رشد، وابن بطوطة كانت رموزاً لتلاقح الحضارات" بما يشعر بأنه كان ثمة تبادل وأخذ وعطاءٌ، غير أن النص التالي الذي أنقله من كتاب الاستذكار لابن عبد البر يؤكد ما أذهب إليه من سير الثقافة في اتجاه واحد من المتقدم حضارياً إلى من أبطأت به حضارته:

فقد كتب الملك جورج ملك بريطانية إلى هشام بن الحكم الخليفة الأندلسي ما نصه:

" صاحب العظمة هشام الجليل المقام

بعد التعظيم والتوقير، فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء آثاركم، لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يجتاحها الجهل من أركانها الأربعة.

وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة (دوبانت) على رأس بعثة بنات الإنجليز للتشرف بلثم أهداب العرش، والتماس العطف، لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة، وحدب من لدن اللواتي يشرفن على تعليمهن، وقد أرفقتُ الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها.

مع التعظيم والحب الخالص

خادمكم جورج ملك بريطانية "

الترجمة التبادلية في عصر الحضارة الكونية

ومع عالمية الحضارة التي فرضتها ثورتا المعلومات والاتصالات؛ انهارت الحواجز الفاصلة بين الأمم، وزالت الحدود، وتهدمت الجدران، وانفتحت الثقافات على بعضها، وبات من المتعذر التقوقع والانكفاء على الذات، مما خلق وضعاً جديداً للعلاقات بين الأمم والشعوب، أراد له البعض – ممن لا يزال يحمل أفكار مدرسة الهيمنة والإمبراطوريات العتيقة- أن يكون صراع حضارات يقوم على التنافي والتصفية والقهر، ويريد له آخرون- على شاكلة السيد شرودر- أن يكون حوار ثقافات يقوم على التفاهم والتفاعل والتكامل، وهذا الخيار الأخير هو ما ينسجم مع اتجاه التطور البشري وجهود الإنسان للتخلص من رذيلتي الفساد وسفك الدماء، ومن أوزار الحروب وويلاتها؛ ذلك الاتجاهِ الذي تجلى في الاتحاد الذي بنته أوربة بعد حروب طاحنة أوقدتها فيما بينها عبر القرون، كان آخرَها حربان عالميتان مدمرتان أشعلتهما خلال قرن واحد، أدركت بعدهما أن الحروب لا تحل المشكلات، إنما يحلها صبر جميل على طاولة المفاوضات.

ولعل من أهم وأول ضرورات التحول إلى هذا العصر المتعولم؛ تذليل صعوبات التبادل والتفاهم، وفي مقدمتها الحاجز اللغوي، وقد لاحظت ثورتا المعلومات والاتصالات هذه الضرورة فعمدتا إلى تذليلها عن طريق الترجمة، وعولمة المصطلحات الفنية والتقنية.

فبعد أن كان انتقال الأفكار من بلد لآخر يستغرق عقوداً من الزمن ريثما تتاح الفرص لترجمتها، تنامت فرص التبادل الفوري للأفكار عبر الترجمة الفورية التي سمحت للمستمع باختيار اللغة التي يفضل أن يسمع بها أياً كانت لغة قائلها، وقطعت الترجمة الآلية أشواطاً واسعة؛ سيكون لها أثر كبير في كسر الحاجز اللغوي أمام المتلقي، والسماح له باختيار اللغة التي يجب أن يقرأ بها؛ أياً كانت لغة كاتبها.

وإلى أن تبلغ الترجمة الآلية مداها، وتستوي على سوقها لابد من تحسين أداء الترجمة التقليدية، ورفع مستوى التأهيل للمترجمين. وهو ما يطرح بدوره صعوبة تمويل الترجمات بين اللغات، التي تشكل عبئاً على الناشر في البلدان النامية، لا يستطيع أن يُحَمِّله للقارئ لأسباب؛ يأتي في مقدمتها انخفاض مستوى الدخل وضعف القوة الشرائية لديه، وحالة العزوف القرائي التي لا ترتقي بالكتاب عنده إلى مستوى الحاجة.

واقع التبادل الثقافي بين الثقافتين العربية والغربية:

يبدو أن العلاقة بين الثقافتين العربية والغربية، لم تدخل عصر الحضارة الكونية بعد، فلا يزال التبادل بينهما يسير على خط واحد بين مرسل لا يستقبل إلا نادراً، ومستقبل لا يرسل إلا نادراً، والمرسل هنا حتماً هو الغرب.

ومع ذلك فإن هذه الترجمة ذات الاتجاه الواحد لا تزال تعاني من مشكلات عديدة تحدُّ من فاعليتها وأثرها الثقافي.. فهي تعاني:

-ضآلةً في الكم: فما يترجم للعالم العربي مجتمعاً لم يتجاوز 300 كتاباً سنوياً بمعدل كتاب لكل مليون عربي مقابل 500 في المجر و 900 في إسبانيا لكل مليون من السكان.

-وضعفاً في الكيف: ناجماً عن ندرة عدد المترجمين المتخصصين والمؤهلين، وقلة الخبرة والتجربة لديهم.

-وعشوائيةً في الاختيار لما يترجم؛ تعتمد على المصادفة من دون رصد دقيق للإنتاج الثقافي العالمي ولا معايير للانتقاء.

- واستباحةً لحق المؤلف؛ لا تشعر المترجم معها بأدنى حاجة للحصول على إذن بالترجمة من مالك هذا الحق.

بل إن ذلك من غير المفكر فيه في المجتمع العربي، بحيث إن المترجم غالباً ما يحل محل المؤلف في المطالبة بحق الترجمة، ويستغرب جداً أن يطالبه الناشر بالإذن بالترجمة مما أغرق سوق الترجمة في فوضى عارمة؛ تتعدد فيها ترجمات بعض الكتب إلى ما يزيد عن عشر ترجمات مختلفة للكتاب الواحد أحياناً.

-وقلة في الجدوى فما لم تتوفر إرادة التحضر لدى المتلقي فلن تغني وفرة الترجمات لديه شيئاً مهما تعاظمت. ولا بد أن نتذكر هنا أن الوطن العربي يعاني من حالة وهن حضاري مزمن طال أمده لن تنفع معه الترجمة قبل تعميق إرادة الخروج من هذا الوهن، لتوظيف ما يترجم في استئناف السير في ركب الحضارة.

ومن دون هذه الإرادة لن تضيف الترجمة إلى الفعل الحضاري شيئاً، ولن تفعل أكثر من تكرار الأفكار محاكاة وتقليداً؛ يُلحق المترجَم له بالمصدر إلحاق تبعية، تغيب معها شخصيته، وتزول عنها بصمته، ويبقى الأصل أكثر ألقاً، وبالتالي فإنه لن يستطيع أن يثري الحضارة المتقدمة بأي رؤية جديدة خارج منظومتها الفكرية، ولن يتحقق ما أراده شرودر من الارتقاء بالعلاقة الثقافية من حالة الأحادية والإملاء، إلى حالة التبادل والتفاعل والإغناء.

هل ثمة لدى الثقافة العربية ما تقدمه للثقافة الغربية؟

من بين 60.000 كتاب أدبي مترجم مطروح بين يدي القارئ الألماني، لا يوجد أكثر من 500 كتاب قصصي مترجم لكتّاب عرب بنسبة لا تبلغ 1% معظمها ترجم من الفرنسية لكتّاب عرب مقيمين في فرنسة، وليس حال الترجمة من العربية إلى الإنجليزية بأفضل حالاً.

والكتّاب العرب عامة لا يتم التعرف عليهم في الغرب إلا بعد نجاحهم في بلدان اللغات الأوربية، أو حصولهم على جوائز مهمة، ولا يُنشر من أعمالهم إلا ما كان مكتوباً بأساليب القص الغربية، ومواتياً لذوق القارئ الغربي، وحتى هذه لا يتلقفها من دور النشر الغربية إلا صغارها.

وبهذه المعايير تمت ترجمة بعض أعمال نجيب محفوظ وجمال الغيطاني وحنان الشيخ وأدونيس وإميل حبيبي وإدوار الخراط وإبراهيم الكوني وإلياس خوري وجبران خليل جبران ومحمود درويش وعبد الرحمن منيف وصنع الله إبراهيم، وآخرين على شاكلتهم من المنبهرين بثقافة الغرب السائرين في ركبها.

وبالمعايير ذاتها عاد الناشرون العرب من معرض فرانكفورت للكتاب – الذي استضاف الثقافة العربية الإسلامية ضيف شرف عليه عام 2004- بخفي حنين، كانوا مجرد زبائن اشتروا حقوق ترجمة بضعة كتب إلى العربية، ولم يبيعوا من حقوق ترجمة كتبهم العربية شيئاً يذكر.

إن إقدام الناشر العربي على شراء حقوق الترجمة إلى العربية يعد مغامرة تجارية غير مأمونة؛ فهو فضلاً عن الشروط القاسية والجعالات المرتفعة التي تطلب منه من دون مراعاة لظروف النشر الصعبة عنده، فإنه كثيراً ما يفاجأ بالكتاب الذي تعاقد عليه قد ترجمه القراصنة وأغرقوا الأسواق به؛ إما وهو ما يزال في مرحلة التفاوض، أو وهو في مرحلة الترجمة، بعد أن يكون قد أدى الجعالة المقدمة للناشر الأصلي.

أما طموحه إلى بيع حقوق ترجمة كتبه العربية، فإنه لا يزال مرهوناً- لكي يستطيع أن يثير الرغبة المعدومة لدى الناشر الغربي بشراء حقوق ترجمة شيء من إصداراته- بأن يحقق شروطاً تعجيزية متعذرة.

-كأن يكون العمل من النوع الأدبي (رواية، قصة، شعر، مسرح).

-وأن يكون مكتوباً بحسب أساليب القص ومعايير الكتابة الغربية.

-وأن يحوز على جائزة عالمية مشهورة كجائزة نوبل.

-وأن يكون موافقاً لذوق القارئ الغربي وقيمه ومسلماته.

-وأن يحمل عنواناً مثيراً لفضول القارئ الغربي عن المنطقة العربية ومشاكلها.

- وألا يكون موضوعه قد تم إشباعه بأقلام أوربية تناولته بالأفكار والتصورات الذهنية المسبقة عن الإسلام والمرأة والحجاب والديمقراطية والإرهاب.

فأين الرغبة بالتعرف على الآخر المختلف،وعلى القيم المكنونة في ثقافات أخرى؟!

وأين الحوار بين الثقافات الذي يؤججه عصر الحضارة الكونية ليلبي بواسطته احتياجات تطوره المتسارع وصفته العالمية؟!

وما جدوى الحوار إذا كان مع آخر مؤتلفٍ؛ مسايرٍ أو مقلد أو متماهٍ، يدفع عنه ويستبعد منه الآخر المختلف؟! وما عسى أن يفيد الغرب من الحوار مع الآخر المؤتلف، بعد صدمة 11 إيلول (سبتمبر)، وشعوره بفقر معلوماته عن الآخر المختلف التي أمدته بها معاهده للاستشراق ومراكزه للأبحاث؟!

وعلى الرغم من الوهن الحضاري المزمن الذي تعاني منه الثقافة العربية الإسلامية، وردود الأفعال المنفلتة خارج منظومتها الفكرية، فإن لديها من مخزونها الفكري ما تقدمه للثقافة الغربية التي تعاني بدورها- راهناً- من أزمة فلسفية خرجت بها من الحداثة التي أسست نهضتها عليها إلى ما بعد الحداثة التي لم تتضح معالمها بعد، وأزمة سياسية أفقدتها توازنها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتفردها بإدارة شؤون العالم وفق نظام دولي جديد أعرج، وأزمة أخلاقية تجلت في غوانتانامو وأبي غريب والسجون الأميركية السرية ، وكشفت عن هشاشة منظومتها الفكرية حول العدالة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان، التي لم تقوَ على مواجهة الصدمة.

إن لدى الثقافة العربية الإسلامية من المخزون الفكري الأخلاقي المستقر في ضميرها ووجدانها:

مالا يسمح لها بأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللسان أو الدين فـ"كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى".

ومالا يسمح لها بأي إكراه في الدين أو المذهب أو الرأي،فـ ]لا إكراه في الدين[ [البقرة 2/ 256 ]و ]من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر[ [الكهف 18/29] وهي بذلك تحمل على أكتافها أربعة عشر قرناً من التعايش والتسامح بين مختلف الأديان والأعراق.

ومالا يسمح لها بازدواج المعايير؛ فالعدالة حق للجميع ]ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى[ [المائدة5/8].

إن علينا أن نقوم بجهد مشترك من أجل تعارف أعمق بين ثقافتنا العربية الإسلامية والغربية، ومن أجل شق طريق أعرض وأسرع للتبادل بينهما يسمح بالسير فيه بالاتجاهين، ومن أجل إدماج الناشر العربي، الذي يعاني من العزلة، في خصم النشر الدولي.

ثمة مبادرات من الجانب الغربي كمبادرة (مداد) التي يشرف عليها معهد غوته في القاهرة للتعريف بالأدباء العرب الشباب في موقع على الإنترنت، ومبادرة (كاتب المدينة)التي يتم بموجبها دعوة كاتب من كل من الجانبين للإقامة في بلد الآخر مدة تمكنه من الكتابة عن تجربته فيها، ومبادرة (الديوان الغربي- الشرقي) التي يقوم أصحابها بدعوة أدباء عرب إلى ألمانيا لتقديم قراءات أدبية في مراكزها الثقافية، ومبادرة من دار الفكر دمشق في مشروعها (حوارات لقرن جديد) الذي وسعت نطاقه ليكون حواراً بين كاتبين عربي وغربي.. علينا أن ندعم هذه المبادرات، وأن ننميها بابتكار مبادرات ومشاريع جديدة.

ثمة صعوبات تحول دون التعرف على الأدب العربي والثقافة العربية بكل أنواعها التي قد لا ترتدي ثوب القص والرويِّ، وأخرى تعيق الترجمة بين اللغات، وفي مقدمتها تمويل الترجمات وتعقيدات الإذن بها، وثالثة ترفع الحواجز بين الناشرين من الطرفين وتعزل كلاً منهما عن الآخر.. علينا أن نتعاون جميعاً على تذليلها.

ثمة اقتراحات عملية ثمينة قدمها المعنيون بتنشيط التبادل الثقافي بين ألمانيا والعالم العربي أمثال عبود عبود، تنتظر من يتبناها وينفذها.

يراهن الكثيرون على الجهد الحكومي والمؤسسات الرسمية وأراهن على مد الجسور وإقامة العلاقات المباشرة بين المؤسسات الثقافية الأهلية من الجمعيات والروابط والاتحادات المهنية للكتّاب والأدباء والمترجمين والإعلاميين والناشرين، فالثقافة بطبيعتها إنما هي ثقافة الشعوب؛ المستقرة في ضمائرها لتحكم تصرفاتها وردود أفعالها، وتفقد الثقافة هويتها وتخرج عن طبيعتها عندما ترتدي الزي الرسمي، وتتقمص شخصية السلطان.

هذا إذا أردنا أن نعمل معاً من أجل تحقيق حلم شرودر في " أن يفهم بعضنا بعضاً فهماً أفضل، ونتعلم من بعضنا البعض في عالم يتقارب أكثر فأكثر".

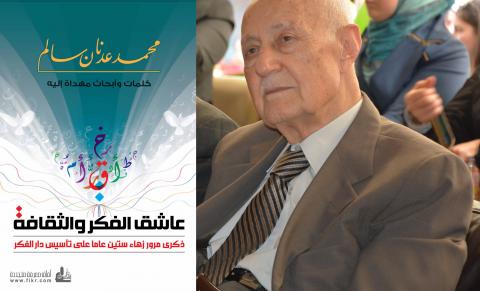

محمد عدنان سالم

14/01/2006